О Второй мировой и Великой Отечественной войнах написаны тысячи книг, статей, диссертаций. Снято множество фильмов.

В том числе о роли Америки в победе. Существует две основные точки зрения:

- Советская версия. Америка открыла второй фронт слишком поздно, 6 июня 1944 года, когда советская армия уже перешла в стратегическое наступление. Сделала она это, главным образом, для того, чтобы не допустить освобождения всей Европы советскими войсками.

- Американская версия. Главными решающими событиями Второй мировой войны были высадка американских войск в Нормандии и разгром Японии. Да, Советский Союз понёс колоссальные потери, но значительной части этих потерь можно было бы избежать, если бы не стремление Сталина захватить как можно больше стран Европы.

Но есть ещё один аспект Великой Победы, о котором мало говорят, но о котором мне постоянно рассказывал мой отец. События последних лет всё чаще возвращают меня к этим рассказам: эпизодам и фактам, о которых я почти не читал. А в том виде, в каком излагал папа, — я и вовсе нигде не встречал.

Думаю, сейчас это стало особенно актуальным.

Отец начал работать технологом на автомобильном заводе ЗИС в 1938 году. К 1941 году он был уже ведущим технологом по механической обработке. Когда началась война, он хотел пойти добровольцем, но ему отказали. Кто-то ведь должен делать танки, снаряды и грузовики для фронта. В конце 1941 года, к осени, когда немцы уже подходили к Москве, завод эвакуировали в Челябинск, на Урал. Отец уехал с заводом. Он проработал там до конца 1943 года, а потом его отправили в командировку в Соединённые Штаты — закупать оборудование и боеприпасы по ленд-лизу.

Он ехал туда через Сибирь, а потом — на корабле из Хабаровска в Сиэтл. Шла война с Японией, и корабль, шедший перед ними, подорвался на японской мине. Отец прожил в Америке пятнадцать месяцев и именно там встретил Победу.

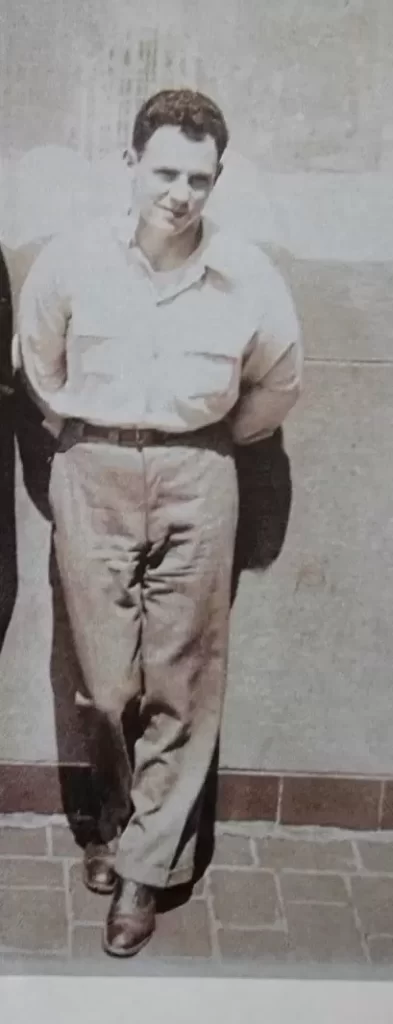

(На фото отец на 102 этаже Empire State Building в 1944 году)

Его рассказы о тех пятнадцати месяцах — одни из самых ярких впечатлений моего детства. Когда сорок пять лет спустя мне самому пришлось открывать для себя Америку, я постоянно сравнивал свои впечатления с папиными — и очень часто испытывал дежавю. Об этом я ещё напишу отдельно и подробнее.

Сейчас же я хочу осветить лишь небольшую часть его воспоминаний — ту, что касается американской помощи и её роли в советской Победе.

Историки, писатели и политики обычно объясняют поражение Гитлера недооценкой героизма советских солдат, сопротивлением партизан или, порой, неблагоприятной погодой. Всё это верно. Однако вначале план «Барбаросса» осуществлялся вполне успешно: в результате нескольких месяцев блицкрига немецкие войска подошли вплотную к Москве. А потом что-то пошло не так. Им пришлось зазимовать, подтянуть резервы для новых наступлений весной 1942 года. И постепенно вектор войны начал менять направление. Так что же всё-таки нарушило расчёты немецких стратегов?

В первые недели и месяцы войны вся советская экономика, промышленность, запасы продовольствия и обмундирования были сосредоточены в европейской части страны. Немцы планировали всё это уничтожить — и в значительной степени так и случилось. После этого, по логике Вермахта, у Советского Союза уже не должно было остаться ни ресурсов для ведения войны, ни возможности восстанавливать утраты, ни даже одежды и еды для солдат. Предполагалось, что сопротивление вскоре рухнет, а победа станет легкодоступной.

Немцы решили подождать весны — чтобы завершить войну без лишних потерь. Но они никак не ожидали, что на месте срубленных голов советской экономики начнут отрастать новые — с надписью: Made in USA.

Уже здесь, в Америке, мы с отцом как-то поехали в прачечную-автомат — наша стиральная машина сломалась. Мы привезли несколько баков белья, стиральный порошок, вешалки… Но когда мы пришли в ландромат, выяснилось, что у нас с собой не было квотеров (четвертаков) — 25-центовых монет для оплаты стиральных машин. Никакие другие деньги они не принимали. Я пошёл в ближайший магазин, разменял десять долларов на монеты, вернулся, и мы запустили четыре стиральные машины. Пока мы сидели и ждали, отец вдруг сказал:

— Ты знаешь, что мне сейчас напомнила эта ситуация с монетами? Когда мы эвакуировали ЗИС в Челябинск, у нас были станки, были чертежи, даже был металл для изготовления танков и снарядов. Но не было быстрорежущей стали, чтобы изготовить резцы, которыми можно было обрабатывать броню. И знаешь, ничего нельзя было сделать — как и здесь: всё есть, а без монет — ни одной стирки.

Но как и ты сейчас быстро раздобыл монеты, спустя всего несколько недель мы начали получать быстрорежущую сталь и всё необходимое, из Англии и из Соединённых Штатов.

Ещё когда завод был в Москве, а потом в Челябинске, каждый день к концу смены я должен был составлять заявку — инструменты, материалы, всё, что нам будет необходимо. Мы отправляли телеграмму в ставку, оттуда телеграфировали в Лондон и Вашингтон, и через несколько недель всё, что мы заказывали, приходило.

— Погоди, — сказал я. — Но ленд-лиз ведь начался значительно позже?

— Конечно, но уже 22 июня 1941 года в своём обращении к нации по радио Черчилль сказал: «Великобритания окажет России всю помощь, какую только сможет, поскольку угроза России — это угроза Великобритании и Соединённым Штатам».

Спустя несколько дней с подобным заявлением выступил и Рузвельт.

Да, Сталин был злом. Но Гитлер был злом куда большим.

И уже в октябре в Архангельск прибыл первый американский конвой. СССР официально включили в программу ленд-лиза — то есть льготного кредитования без какого-либо обеспечения в ноябре 1941 года. До этого все поставки шли на основе прямых контрактов и оплачивались золотом, но по очень низким, почти символическим ценам.

Первые поставки включали продовольствие — тушёнку, концентраты, лекарства, медицинские материалы, грузовики, оружие, боеприпасы, резину для колёс, авиационное топливо и, самое главное, — инструменты для изготовления танков, машин, самолётов и снарядов.

Сначала поставки шли по северному маршруту: из США и Канады в Исландию, затем в Мурманск и Архангельск. Потом через Владивосток — под нейтральным флагом, пока Япония не вступила в войну против СССР. А после 1942 года главным стал Иранский маршрут: через Персидский коридор.

Как ни странно это может звучать, но ещё при жизни Сталина были его высказывания, которые тщательно скрывались. Услышал я о них ещё здесь, в Америке. Во время Тегеранской конференции, в ноябре 1943 года, на торжественном приёме по случаю дня рождения Черчилля, Сталин сказал:

«Самое важное в этой войне — это машины. Без чуда американской техники мы бы никогда не смогли выиграть эту войну». В американской прессе эти слова попали на первые полосы газет. Кстати, в своих мемуарах Хрущёв упоминал, что в частных разговорах Сталин не раз подчёркивал, без помощи США Советский Союз не смог бы выиграть войну.

И он был абсолютно прав.

Ты знаешь про суровую зиму 1941 года, когда многие немецкие солдаты отморозили руки и ноги, а их танки и машины останавливались, потому что немецкое моторное масло замерзало при сорокаградусных морозах? Так вот, на подступах к Москве советские солдаты уже были в американских валенках и телогрейках, а в танки и грузовики заливали американское масло, специально сделанное для экстремальных температур. Это помогло отстоять Москву, а потом — перейти в контрнаступление.

К концу 1941-го почти весь автопарк в СССР был выведен из строя. Я-то знаю. А без колёс армия уже не могла существовать — времена Будённовской конницы остались в прошлом. И вот нас начали перевозить американские грузовики «Студебеккер» и «Форд» — надёжные, проходимые, лёгкие в обслуживании. На них тянули «катюши», на них везли хлеб и снаряды, на них шли маршевые батальоны.

В первые недели войны немцы вывели из строя значительную часть нашей авиации. На взлётных полосах. А потом у нас практически не было авиационного бензина. И тогда начали прибывать тысячи канистр с американским высокооктановым топливом. Без него не взлетели бы ни «Яки», ни «Илы». А потом стали прибывать и американские самолёты Bell и Douglas: почти 10 тысяч американских самолётов воевало в советском небе.

— А как они попадали в СССР? Тоже по морю?

— Нет, своим ходом, по маршруту АЛСИБ (от слов Аляска–Сибирь). Собирались они в Монтане, оттуда долетали до Фэрбэнкса в Аляске. Там на них садились специально обученные советские лётчики, и летели в Якутск, потом в Красноярск и через Куйбышев – на фронт.

А подшипники? Советская промышленность была не в состоянии наладить массовое производство высококачественных подшипников. Без них не работали танки, самолёты, поезда.

Чуть не забыл: продовольствие! Вся армия жила на американской тушёнке, сгущёнке, яичном порошке… Будь ты хоть самым великим героем, но без еды много не навоюешь.

Скорость, с которой Америка освоила мощности по выпуску всего необходимого, была поразительной. Не случайно Сталин говорил о «чуде американской технологии». И только приехав сюда, я понял, за счёт чего это было возможно. Вся американская промышленность, всё сельское хозяйство было занято исключительно на поставки советскому фронту. Ты помнишь мой старый ламповый приёмник JVC? Я его купил подержанным, довоенного выпуска. Новых приёмников в продаже не было: всем предприятиям, выпускающим радиотовары, разрешалось работать ТОЛЬКО на государственные военные заказы.

И вот этого Гитлер и его стратеги никак не могли предвидеть. Черчилль и Рузвельт были ярыми антикоммунистами. К тому же Советский Союз до 1941 года был их врагом — союзником Третьего рейха. Поэтому немцы были абсолютно уверены, что СССР останется в полной изоляции. В этом они ошиблись. И эта ошибка, очень возможно, предопределила исход войны.

А теперь о том, почему я нахожу всё это столь актуальным и пишу об этом сегодня. Тогда ось зла проходила по Берлину — Риму — Токио. Сейчас это Москва — Пекин — Пхеньян — Тегеран. Если бы тогда Черчилль и Рузвельт, как Байден с F-16, вместо АЛСИБА, запрещали поставлять американские самолёты, а потом, как Трамп, следовали антиглобалистской установке America First!, — война могла бы закончиться совсем иначе.

И я очень хочу надеяться, что мрачные предсказания Наполеона Бонапарта:

«Единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди не извлекают из неё никаких уроков» — не оправдаются,

и что в конце концов победит мудрость, высказанная Андреем Сахаровым:

«Без открытого противостояния злу оно становится нормой. Только солидарность людей доброй воли может остановить катастрофу».